歯髄保存療法とは

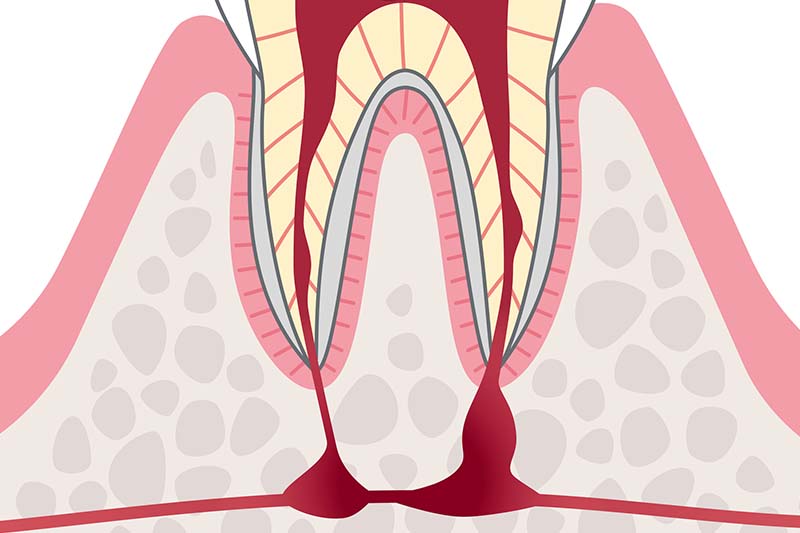

神経にまで達する虫歯であっても、 MTA・バイオセラミックを活用することで歯の神経を取る処置(抜髄=ばつずい)を避け、歯と歯髄を残すことのできる治療法です。

歯髄保存療法はただ歯を削って詰め物を行うだけでなく、根管内の虫歯であっても、ラバーダムやマイクロスコープ、MTAなどを用いて抜歯を避けることができます。

神経にまで達する虫歯であっても、 MTA・バイオセラミックを活用することで歯の神経を取る処置(抜髄=ばつずい)を避け、歯と歯髄を残すことのできる治療法です。

歯髄保存療法はただ歯を削って詰め物を行うだけでなく、根管内の虫歯であっても、ラバーダムやマイクロスコープ、MTAなどを用いて抜歯を避けることができます。

神経を除去する

必要があると言われた

虫歯治療をしたのに

痛みが治まらない

虫歯を治療しても

再発を繰り返してしまう

歯髄にはさまざまな役割があります。例えば、歯の中に栄養を送るための血管があったり、冷たいものや温かいものに対するセンサーが存在したりします。他にも象牙質の形成・象牙質への栄養の伝達、歯の感覚を司ったり、機械的・温熱的・細菌などの刺激に対して修復象牙質を産生したり、虫歯菌の細菌感染に対する炎症反応に対して免疫機構として防御反応を示すこともあります。

『歯髄をとる・歯髄を除去する』ということは歯髄の役割の1つである免疫機構としての防御反応が働かなくなることを意味するのです。

抜髄をすると歯髄(歯の神経)が除去されるため、象牙質・歯髄が原因となる痛みはなくなります。一見虫歯が治ったように思いますが、抜髄処置が不適切に行われることで歯の根の先に根尖病変ができたり、歯根破折を起こしやすくなることがあります。その歯根破折によって、歯を失なってしまうのです。

虫歯が原因で抜歯となる場合、一回目の虫歯治療ではなく、ほとんどが「歯髄(神経)をとった歯=無髄歯(むずいし)・失活歯」の虫歯再治療です。「歯髄のある歯=有髄歯(ゆうずいし)・生活歯」で抜歯になることはほとんどないのです。

感染を防いで安全に確実に長持ちさせるための治療を行うためには、ラバーダム防湿が欠かせません。虫歯菌・感染した歯質の徹底除去が目的であるため、無菌的処置ができなければ長期的な症状の改善は困難であり、再発する可能性が高まってしまいます。

ラバーダム防湿を行うと、患部(神経・歯髄)に唾液などが入ることを防ぎ、治療を終えるまで清潔な状態を保つことが可能です。また、治療中の器具の誤飲を防ぐ効果・薬剤がお口の中に漏れることを防ぐ効果【事故防止策】にもなるのです。

※鼻で呼吸できない方は、適応できないこともあります。

歯の内部は非常に複雑な構造をしており、肉眼では確実な確認はできません。マイクロスコープを使用することで治療箇所を拡大(最大で肉眼の約20倍まで拡大)でき、肉眼では見えなかった部分まで確認しながら治療できます。

当院では、カールツァイス社製マイクロスコープを2台設置してあります。

歯科医院では、一般的に「拡大鏡(メディカルルーペ)」を使っているケースがほとんどだと思いますが、「マイクロスコープ」は視認倍率が5~20倍と格段に高く、得られる視野もはるかに鮮明です。

肉眼

拡大鏡

マイクロスコープ

当院が「マイクロスコープ」を導入したのは、患者さんに正確で質の高い治療を提供するためです。患者さんにとって一番良い治療を提供することは、歯科医師として当然であり、医療従事者の使命だと考えています。マイクロスコープを使用することで治療の精度が上がります。

患部を拡大して「確認しながら治療」ができるため、効率的でより正確な判断や処置ができます。

虫歯の兆候や、根管内部の状態がわかるため、病気のリスクを見逃しにくくなります。

しっかりと見ながら治療ができるため、再治療のリスクを減らすことができます。

その差は、メディカルルーペが虫眼鏡なら、マイクロスコープは精密顕微鏡といってもいいほどで、根管治療のようにデリケートな治療を行うときには絶大な効果を発揮してくれるのです。これは歯科医師にとっては大幅なストレス軽減につながるわけですが、そのことで結果的に治療精度も高まり患者さんにとっても従来よりも良い治療が提供できます。

当院では、レンズが非常に優れていること・製品としてのバランス・使い勝手・操作性が良いことが特徴のカールツァイス社のマイクロスコープを使用しています。

MTAセメントは非常に生体親和性が高いので、歯の神経を保護する際に人間の身体に対して異物反応が起きにくい特徴があります。MTAセメントを使用することで、過去には抜いていた神経を抜かずに済むケースが大きく増えました。歯は神経を抜くと少しずつもろくなるので、割れたり欠けたりするリスクが高まります。また、MTAセメントを使えば歯を削る量を少なくできるので、長期的な歯の保存にも役立ちます。

院長の八田は「MTA」の開発者であるロマリンダ大学(アメリカ)歯内療法学講座 教授のDr.Torabinejad(トラビネジャッド先生)から直接、本当に正しいMTAの使用法を教わっています。

また、MTAマスターであるDr.Bogen(ボーゲン先生) <歯内療法専門医・Queensland大学(オーストラリア)歯内療法学講座 教授>から直接、各種MTAの使い分け・使用法・活用法を教わっています。

問診やレントゲン、視診を行い、歯原性(歯が原因)だと判断したら治療を開始します。

局所麻酔を行います。ちくっとしますが一瞬で終わります。

細菌が入らないように歯を囲います。

虫歯の部分や、以前の詰め物などを綺麗に除去していきます。

虫歯の取り残しが無いか確認しながら虫歯を除去します。削っていくと、歯の神経(歯髄)が露出してきます。

露髄しても神経(歯髄)からの出血が全く無い場合は、根管治療を選択する場合があります。

しっかりと止血できていることを確認したら、MTAセメントで断髄します。

歯髄保存療法を終えたら、人工歯を装着します。治療後は定期メインテナンスを受けましょう。

| 歯髄保存療法 | ¥33,000~¥44,000 |

|---|

※全て税込みとなります。

※別途詰め物・被せ物の費用がかかります

当院はMTAセメントなどを用いて歯の神経をできるだけ残す治療を行っていますが、それでも神経を抜く局面は存在します。神経を抜いた後は根管という細長い管の内部の感染も除去する必要があります。当院はマイクロスコープという視野を拡大する装置を使って、根管内部を拡大しながら精密に感染を取り除き、再発防止に取り組んでいます。